《念佛人六不四平》讲记

目录

一、不可自期临终瑞相

(一)释义

(二)破疑

二、不可期盼助念瑞相

三、不可夹杂观想念佛

四、不可期盼见佛见光

五、不可期盼灵异境界

六、通灵属神鬼境界,不可喜好,不可追求,不可亲近

七、四平:平凡、平常、平淡、平实

印光大师论魔事(三)

南无阿弥陀佛,大家好。

今天跟大家分享《念佛人六不四平》。这篇文章非常短,文字也好懂。在一线弘法的法师、莲友,可以先尝试着自己消化理解,与大家分享。只有当我们确实想和大众分享而作深入的思考,才会有比较深入的理解。

这篇文章很短,总共七条,不超过一百个字,都是条目式的,但是它的内容还是非常丰富的。如果我们不深入细致地思维,只是读一遍,一会读完了。

下面我就与大家分享。先把「六不四平」读一遍,「六不」就是前面六条:

1.不可自期临终瑞相;

2.不可期盼助念瑞相;

3.不可夹杂观想念佛;

4.不可期盼见佛见光;

5.不可期盼灵异境界;

6.通灵属神鬼境界,物以类聚,牵引轮回,故不可喜好,不可追求,不可亲近。

这是「六不」。

第七条是「四平」:

7. 四平:平凡、平常、平淡、平实。

缘起

这篇短短的法文是上人因为某种因缘而写的,有特别的针对意义。因缘是有莲友以前会通灵,念佛之後还有人找他问一些通灵、吉凶祸福的事,他就拿不定主意了,所以大家就讨论「我们念佛了,还要不要从事这方面的事?」上人就非常慈悲地写了这篇短文,对我们非常有针对性和指导性。人都好奇,古今中外都是这样,喜欢问些通灵的事,一旦沾染之後,就很难摆脱。

所以,这篇法文主要是上人引导念佛人,导正知见,规范行为。我们念佛人应该具有怎样的正知正见?怎样保证我们念佛安稳、行为得当,不至於走岔路、走错路?所以,这篇文章非常实用,对我们有非常慈悲的呵护,非常感恩。

这七条中,第六条的文字多一些;前五条的每一条都是八个字,比如「不可自期临终瑞相」,五条共四十个字;第七条「四平」也就八个字,加上「四平」两个字就是十个字。而第六条将近三十个字,可见第六条在整个七条当中的份量比较重。前五条和第七条都只是列出纲目,没有解释;第六条加了一些解释的话,後面再三叮咛「不可喜好,不可追求,不可亲近」。

文序

我们根据这篇文的缘起,可以推想上人写这篇文的顺序是这样的:先写了第六条文;然後觉得还有相关的事情也需要打招呼,所以加了前五条,就是与第六条相关的,这些也不可以做。前六条是讲不可以做的,那从正面来讲,到底应该怎麽做呢?又补充了第七条「四平」,这「四平」是以前就提过的。

这七条文写完之後,显得比较纲要,都是骨头,没什麽肉,可能有人理解起来显得有点乾巴巴的,不那麽滋润、丰富,所以接下来又加了一段「印光大师论魔事」,这就写得比较具体、详细,也是为前面的「六不四平」作一个引证。

组织结构

前面「六不」是这样一个结构:「六不」当中的前「五不」是就「自身因」来说的,就是念佛行者本人内心不要有这样的想法,这是因,自身不要发生这样的事;後面一条是「借他缘」,不是自己搞灵异,是借助别人的缘。所谓「通灵」,就是假借其他的灵体,而自己是一个灵媒的作用。所以,「六不」大分两类:前五是「自身因」,後一是「借他缘」。不管是「自身因」,还是「借他缘」,都不可以贪图灵异。

前「五不」又分为两类:前四个「不可」是约念佛来说的;第五个「不可」是念佛以外的,其他所有灵异境界也不可期盼。这是第二重分判。

第三重分判,就念佛的四条原因来讲,又分为两种:一个是临终,一个是平生。我们看得出来,第一条和第二条是关於临终的,第三条和第四条是关於平生的。

第一和第二条关於临终的也有分别:第一条是关於自己的;第二条是关於他人的,为他人助念的时候也不盼望瑞相。

第三条和第四条是关於平时的:第三条是关於修因的,修因不能夹杂观想念佛;第四条是讲得果的,果上也不盼望见佛见光。

所以,我们这样看就会发现,这六条的结构非常规整,大约可以分为六对:自他一对,因果一对,平生和临终一对,圣道与净土一对,佛法与外道一对,因缘一对。这六对,不论是於自於他、於因於果、於平生於临终,不论是圣道还是净土,不论是佛法还是外道,不论是讲自身因还是讲他人缘,方方面面彻彻底底都不应该追求灵异,都不可以行这样的事,可以讲是彻底打死,每个漏洞都堵住了,都不可以做。

.svg)

释义规则

前面我们把「六不四平」的框架大约说了一下,下面我们分条解释。

每一条的解释大分为两科:一个是释义,一个是破疑。

释义又分为三科:第一是文义,就是把文字解释一下;第二是因由,为什麽不可以自期临终瑞相,讲原因、理由;第三是反证,既然不可以这样做,那反过来应该怎麽做呢?

解释完之後是破疑,有人对此可能有疑惑。

我们是大约这样来分科。

一、不可自期临终瑞相

(一)释义

先讲文义。

「不可」两个字就是「不可以、禁止、杜绝」的意思。

「自期」的「自」是自我,自己这麽想,也含有「自发、自愿、自动、自然」等含义。自己这麽想,没有别人逼迫。

「期」是期盼、期许、预期,时间没到的时候就事先盘算「我临终应该有什麽样的瑞相」。

「临终」就是临命终,相对於平常的生命。一般认为这是人生升沉的关键,是上升还是沉沦,所谓「临门一脚」。

「瑞相」就是祥瑞的表相。瑞相就多了,「我要见光啊,见花啊,闻到妙香啊,听到天乐啊,见到佛菩萨浩浩荡荡在虚空排列」,或者说「我临死的时候能预知时至,站着走,坐着走,如入禅定,谈笑风生;死了之後身体柔软,面色红润。哎呀!我自己也能带动一大批人」,一般人心中对这些都抱有过多的妄想。

很多人都在盘算「我死的时候要怎麽死」,上人这里的一句话给我们浇了凉水,「不可自期临终瑞相」。上人的意思是,临终有瑞相没瑞相暂且不论,不谈这些,或许有,或许没有,有也好,没有也好,重点是「不可自期」,就是不可自我期许。只要没有自我期许,来了瑞相也不拒绝,没有瑞相也随佛往生,都是没关系的。

为什麽作这样的诫止呢?我说五点。作为一个念佛人,如果心中对临终作种种盘算,可能就有五点心态不正确。

第一,可能心存骄慢,缺乏机深信。

也许有人这样期许、打算是可以的,但对我们来说,要有机深信。如果我们抱有这样的想法,就是非分妄求,如同癞蛤蟆想吃天鹅肉。像我们这样罪业深重的人,碎屍万段都是罪有应得,怎麽敢想「我临终的时候要死得好,甚至给别人表法」,这就是过於骄慢了。我们的业障之深重,怎麽饿死、病死,对我们来说都是死有余辜。这样罪业深重的人,居然还在做春秋大梦,不了解自己的罪业多麽深重,还盼望自己死的时候有瑞相,那岂不是过於骄慢了吗?

这是第一条,就是跟自己的身分不相应,是自己这麽认为的。

第二,可能对弥陀的救度也有误会,对「平生业成」没有领纳和把握,这样就是缺乏法深信。

如果我们真正知道念佛一定往生,那麽现在我们在世间活着,就是已经得到往生的人,说实在话,也就是个活死屍而已。这个活死屍怎麽死,你怎麽为它打算呢?往生都已经得到了,至於怎麽个死法,不会在屍体上做文章,作种种盘算和经营。所以,念佛了,还要盘算死的时候怎麽个死法,这也是一种微细的偷心不死,不老实。最好现在就死得乾乾净净,那个死屍到时候是坐着、躺着,硬的、软的,都不管它。

所以,第二点可能是缺乏法深信。

第三,有可能会伪作,就是造作得很。

定了这个目标,作了这样的盘算,内心这样期许。所谓「期许」,就是「我到时候应该会这样,我也要争取这样」。那怎麽办呢?一定要努力,这样就缺少至诚心。倒不是说你故意装假,只是离开了弥陀的救度。

我们的至诚心、真实心都是以佛为对境而发的,「阿弥陀佛真实救度我,我就一心仰凭他」,这样就可以了。结果我们在弥陀救度之外另外造作,「我临终要如何,表相如何」,这就是缺少至诚心。

第四,或许存有谄曲之心。

表面说的好,「我来表法,我要给别人看看,增加别人的信心」,其实是对世俗有谄媚,以悦人耳目。用不着这样,我们不是要临终表法,我们活到现在,天天都在表法,表什麽法?表罪恶凡夫称念名号,现生就在弥陀的光明摄取之中,临终自然往生。现在就活在弥陀的光明当中,很自由,很洒脱,老实念佛,一向念佛,内心很安定,很喜悦,这就是表法,不是临死的时候搞一下给别人看。

有人说「我平时表法,他们看不见啊,临死搞一些天乐鸣空、天香妙幢的,不是大家都知道了?表法就很明显吗?」如果大家平时看到你,觉得你活得不一样,具体哪里不一样也不知道,但是你很安稳,外面的世界这麽闹腾,你都能活得很安稳,很安详,很安乐,别人就会亲近你,受到佛法的熏染,不受外相的迷惑,因为不是被外相吸引过来的。

所以,表法有深有浅,有从教理上表法的,这是真正的表法;也有从事相上表法的,当然也不是完全没有表法的作用,只是我们不要伪作,不要事先预作期盼,到时候是什麽样就是什麽样。

第五,或许心有挂碍。

如果心有挂碍的话,反而有碍於往生,因为没有通身放下、彻底靠倒。你总想着自己临终时要这样做、那样做,这样念佛就不够踏实。前面讲「伪作」,每次念佛总有另外的小心思,打着小算盘,「我临终要如何」,不是这样的。应该怎样呢?只管老实专念,好死、赖死都一任宿业和弥陀的安排,就是说「我临终什麽死法,一概不打算,好死也行,赖死也行」。

人临终什麽死法,不是自己能盘算的,它取决於两个方面。

第一,自己的宿业。大家知道,玄奘大师去天竺取经,他的师父戒贤法师,那是高僧大德,他都有那样的苦境。我们临终到底会怎麽样,宿业难以预料,所以打算又有什麽用呢?宿业不清楚。

第二,我们念佛消除宿业,弥陀能善巧调化,他有不可思议的摄取光明,临终接引到底怎麽样,一任阿弥陀佛。相信阿弥陀佛比我们有智慧,比我们更慈悲,比我们更善巧,比我们更懂得怎样表法度众生,不需要我们想太多。所以,到底怎麽个死法,不管不顾,不闻不问。不管怎麽死,不挂碍,不关心,一点都不放在心上,只管念佛,这也叫「一向念佛」,这也叫「老实念佛」,这也叫「死尽偷心念佛」。

就像我们开车,路很平顺,车直接就开过去了;如果路上设了减速带,车就需要减速。比如在学校门口,为了让车减速,就有一条减速带,开到那里就要减速,然後小心翼翼地开过去,就不能很平顺地一下正念直来,一泻千里,不能很平顺地开过去。

关於临终,如果心中有盘算,等於在平顺的路上,在弥陀接引的本愿大道上,自己另外设了一个小卡,设了一个路障,那样就不顺,甚至车被挡住,说不定还翻车,这是不安全的。不如现在就把地面的路障撤了,管他好死赖死,一切任凭阿弥陀佛,心中不挂碍,也不担忧,也不关心这件事,这就等於把它撤了。不要自己另起一个心念,设一个障碍放在那里。

(二)破疑

下面破疑,我列了四条。

第一疑,有人怀疑说「我这样的想法是从道理来说的,符合佛法的道理,什麽道理呢?自利利他。我临终死得好,走得好,瑞相显着,我自己得利益,看到、听到的人不也得大利益吗?让他们对佛法有向往啊」。在前面五点因由当中已经说过了,这样做可能不能自利,反而会给自己造成障碍,失去机法深信,最後还可能失去往生。既然不能自利,当然就不能利他,不能让众生从教理契入。

第二疑,有人怀疑说「盼望死得好,这是人之常情嘛。再说,念佛人想往生净土,当然希望走的时候有瑞相,怎麽说不可自期瑞相呢?」这里上人说「不可自期临终瑞相」,倒不是不近人情。要知道,人情要有正常的度。而且,学佛要得真实利益,有的时候还要打破常情,因为人之常情有时候会有格外的系缚和障碍。

如果仅仅是人之常情,比如有一个总体的希望,希望走的时候好一些,这个大家都可以理解,没有哪个人希望走的时候非常差。如果仅仅是这样,我觉得是可以的。

但这里要杜绝的是什麽呢?就是在人情之外,又格外加了东西。打个比喻,比如一般人都希望自己年轻,这是人之常情,是可以理解的。但是有的人就不一样了,他希望自己年轻,但是照照镜子,发现不够年轻,然後就去整容,这就没必要了。你可以盼望年轻,但仍然是素颜对人,是很自然、很朴实的本来面貌,这样就很好了。你因为这个就要违背自然规律,自己又去整容,那就不许,会造成麻烦,甚至引起困扰。

所以,如果只是一般地说「我希望阿弥陀佛加持我,走的时候好一些」,这是可以的。但是,煞有介事地要争取什麽样的瑞相,那就不许。

这是第二疑。

第三疑,有人怀疑说「从古到今的往生传记都盛谈瑞相,你看《往生传》里的一些记载,不是都讲临终的时候有怎样的瑞相吗?我们看了很多啊」。是这样的,但是传记里写下来,目标是接引初机。因为初机之人,你说教理他很难信受,他没有那个智慧,没有那个宿善,所以需要通过一些事例来激发他的好乐。如果是上等根机,还是用教理来引导;教理引导不够,等而下之的,就可以用《往生传》来引导他。并不是以往生传记作为标准,标准还是教理,传记只是起到辅助功能,不能为主。

既然写传记,就是要引导别人的。因为对教理方面,他没有这个善根或者智慧,所以要靠一些事相来引导他,那就要记载一些常人看起来是瑞相的内容,才能打动他。所以,《往生传》记载这些,可以讲是投初机之所好。既然是投初机之所好,就有利有弊。如果通过这些外相的引导,能够从教理上深入,这就是有利;如果迷於外相,不从佛法的教理入手,这就是有弊。所以,传记不是标准,教理才是标准。

再来,传记是别人根据临终人已发生的实际情况记载的,并不是事情还没有发生时自己预先期盼的。传记的目的在以瑞相导入教理,而不是让人表面执着於瑞相。

第四疑,他又怀疑了,「你说教理是标准,这就是教理讲的,经教有据啊。比如《大经》第十九『临终来迎愿』,说『假令不与大众围绕现其人前者,不取正觉』。《观经》也是这麽说的,九品往生,每一品都说佛菩萨来迎接,佛怎麽安慰他,怎麽放光,临终的人怎麽喜悦,这不也是瑞相吗?《小经》也有,『若一日……若七日,一心不乱:其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众现在其前;是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土』,这不也是讲临终佛菩萨来迎的瑞相吗?净土三经都这麽说,祖师的着作里也有不少,很多都说到临终走得好,甚至自己也发愿要见好相。比如《往生礼赞》(《圣教集》869页)就说『愿弟子等,临命终时:心不颠倒,心不错乱,心不失念;身心无诸苦痛,身心快乐,如入禅定;圣众现前。乘佛本愿,上品往生阿弥陀佛国』等等,这难道不是自期临终瑞相吗?」

《大经》第十九愿所讲的内容,就是临命终时佛与圣众一定现前接引,它和这里所讲的「自期临终瑞相」是不一样的。

第一,一个是佛许的,是佛的誓愿许可、保证我们的;一个是行人自己想的。一个是佛许,一个是自期,两者不一样。

第二,佛许的内容是确定的;自期是不确定的,「我希望临死的时候有什麽瑞相」,这不一样。

第三,如果对佛的本愿了解,就是一种任凭的心,而且是绝对有保证的;可是自期临终瑞相,就有造作的心,自己要如何,不是任凭弥陀的誓愿。

第四,任凭弥陀的誓愿,他的心是质直无伪的,就是「直心」;如果自己造作,心就谄曲,不一样。

第五,这是最重要的,佛所示的是临终来迎,是实体,不是一种虚幻的现象。什麽叫「实体」?就是真实的本体,也就是阿弥陀佛的大愿业力,这是佛现前接引的根本保证。至於在相上,临终之人自己见没见到都不影响,有见没见佛都必来迎。

所以,往生之後到底是当下莲花化生还是胎生,不是看他临终的瑞相怎麽样,而是看他有没有完全仰凭阿弥陀佛。一向念佛,仰凭弥陀,这就是明信佛智,则莲花化生;如果加了自己的造作行为,疑惑佛智,这样即使往生,也是胎生。

疑惑佛智的人也会有瑞相吗?当然也会有,外道的人也有死得很好的。比如生到天界的人,他显然没有往生净土,因为他的知见不是佛法的,而是外道的,但是他临终也有瑞相。所以,瑞相不是标准。

另外,《观经》九品也是依据阿弥陀佛的来迎本愿,所以它的内涵也跟前面说的一样,不能拿来作为证据说是「自期临终瑞相」。另外,这是佛说的,不是九品往生人自己期盼的,是佛宣说弥陀本愿成就之後的功能作用。

《小经》临终佛圣来迎也一样,都不是往生人自期临终瑞相。

《往生礼赞》869页这段发愿文内容很好,但是不要错误理解。

愿弟子等,临命终时:心不颠倒,心不错乱,心不失念;身心无诸苦痛,身心快乐,如入禅定;圣众现前。乘佛本愿,上品往生阿弥陀佛国。

「愿弟子等,临命终时」,这是发愿,「愿」也是一种期盼、期愿,当然也是讲自己,也是讲临终。但是,下面七句「心不颠倒,心不错乱,心不失念;身心无诸苦痛,身心快乐,如入禅定;圣众现前」,前三句讲心;中间三句讲身心,是合在一起说的;最後一句讲圣众现前。

如果我们现在就自期临终有怎样的瑞相,而不是一向仰凭阿弥陀如来,随顺过去的宿业和弥陀的救度,这就已经颠倒了,心就已经错乱了,而且也失去正念了,不在一向念佛上面,也不在一向归顺、一向归投、一向任凭念佛的正念上面,夹杂了自己的私心见解。如果夹杂了私心见解的话,恐怕「身心无诸苦痛」就会很困难,因为没有完全放下、任凭,心不调柔,心不随顺,这会增加障碍,所以希望身心无诸苦痛也会落空。

「身心快乐」,只有像龙树菩萨说的,如「水道乘船则乐」。水上乘船为什麽乐?因为完全是他力。所以,如果希望临终身心无诸苦痛,身心快乐,反而要彻底放下一切。我们前面说了,不要自己设一个障碍。假如我们完全随顺弥陀都不能临终身心无苦的话,如果再夹杂自力,那不是更造成违缘了吗?

另外,这是一个总体的愿望,要达成这个愿望,後面说明「乘佛本愿」,这就交代出愿的实体,就是「乘佛本愿」。

第七句讲「圣众现前」,这就是第十九「临终来迎愿」给予我们的保证。也就是说,前面七句都是随顺、仰凭阿弥陀佛的本愿,其中,「圣众现前」是所乘的依凭;前六句「心不颠倒,心不错乱,心不失念;身心无诸苦痛,身心快乐,如入禅定」,这是从行者这边,从能乘者的身心状况来说的。

「上品往生阿弥陀佛国」,以念佛乘阿弥陀佛大愿业力往生为上,以杂行为下,所谓「万行俱回皆得往,念佛一行最为尊。回生杂善恐力弱,无过一日七日念」。

好,第一条我们解释得稍微详尽一点。接下来几条,大略也可以按照第一条的框架来理解。

二、不可期盼助念瑞相

这一句跟前面也有关联。前一句是自念,这一句可能有两种情形。

第一,有的人念佛,对临终瑞相抱有强烈的执着,他认为自己可能达不到,自念难以有瑞相,所以转而期盼别人为自己助念的时候会有瑞相。这也不要打妄想了,还是一样的,我们要押宝,还是完全仰凭阿弥陀佛,不是押宝在助念人的身上,「谁来帮我助念?然後我有瑞相」。理由在前面第一条里说过了,这也算是自期临终瑞相的一个局部。

第二,当我们为别人助念的时候,有的人专门成立了助念团,这个发心非常好,成立助念团,以此作为他的招牌。那麽,给别人助念的时候,他心里就有一种想法,「盼望被助念者有瑞相,有瑞相就会增加我的信心,让我的招牌更亮,说明我助念有证验。同时,有瑞相也能利益家亲眷属」,其实也不必这样。

我们助念的时候,贵在什麽呢?不是临终的时候现什麽瑞相,只贵在老实、虔诚、专注地念佛,这最重要。当然,也可以加一些善巧安慰。如果被助念者有这样的善根福德,有这样的宿业,能够随顺弥陀的誓愿,他自然会有好相,至少会平安落气,安详去世。即使不现好相,我们助念的人保持老实、专注、虔诚地念佛,也一定有不可思议的利益。

所以,助念者的心思不要放在有好的瑞相方面,而要放在实实在在、虔敬专注地帮他念佛上面,这是根本。一切交给阿弥陀佛,在这种情况下,佛力自然会发挥不可思议的作用。

至於临终者到底会不会有瑞相,这一切都不考虑,也不要贸然地为他的家属打包票。当然,这也要看场合。家属总是希望亡者走得好,这会安慰家属的心,善於安慰就行了,未必打包票说一定怎麽样,因为有几点:

第一,宿业难知。临终者的宿业到底怎麽样,我们不知道。

第二,死法不定。他临终是什麽死法,我们不清楚。

第三,他心难知。临终者自己的心态怎麽样,他愿不愿意随佛往生,我们都不清楚。

第四,大愿业力难思议。临终者的具体状况,他的过去、现在、未来,我们都不清楚,阿弥陀佛的愿力我们也不清楚,所以在这中间我们就是局外人。往生毕竟是临终者的事,是他跟阿弥陀佛之间的事,我们顶多是一个介绍者,是旁边做媒的,我们毕竟不是当事人,我们是局外人。对阿弥陀佛那边,我们了解多少?阿弥陀佛的大愿业力不思议,我们根本就不清楚,阿弥陀佛会怎麽接引、怎麽救度,亡者是怎样的走法,我们都不知道。那麽,临终者过去的业力、现在的心念、临终的死法,这些我们清楚吗?我们也不清楚。所以,我们贸然地说东说西,显然是不合时宜的。

我们所清楚的,就是根据净土三部经、阿弥陀佛的誓愿和净土宗的教理,如果我们这样善巧安慰,助其念佛,老实,虔敬,专注,一定会有大利益,这一点是我们知道的。知道多少就说多少,不要说过头话。这不代表对阿弥陀佛没有信心,反而是对法的尊重,对弥陀的随顺和依凭。

如果抱了一种心思,为别人助念的时候一定要见好相,见瑞相,这恐怕会起坏作用。因为心有旁骛,一边念佛一边用眼睛偷偷地瞧,盘心思,「到时候如果没瑞相,我这脸往哪放啊?我在当地也是挺有面子的,大家都对我挺尊重的,万一这次砸了场子,那我将来说话就不响了啊」。特别是第一次助念,一边助念一边心里忐忑,以这种心情能把事情做好吗?

往生是阿弥陀佛的事,走得好不好,有面子也是佛的,没面子也是佛的。所以,抱有忐忑的心,一方面是对佛信靠不过,另一方面还想在这里拦截一下,邀一点功,「好像是我的功劳」,这也是不老实的心,也是缺少随顺和任凭的心,所以心里才不踏实。这样,打自己的小算盘,心里当然就有挂碍,心挂两头,念佛也不专注,也可以讲对亡人不尊重,效果就会打折扣。所以,不管这些,只管坐在那里老实念佛。

其实,以我自己的经验来讲,走的人怎麽样我倒不清楚,我觉得助念的人如果念得很安定,很法喜,走的人一定很好。我参加助念的机会并不多,但每次助念的时候,我几乎都忘记了旁边的亡人,只管自己念,念了觉得很好,我就感觉对亡人是有帮助的。

如果心里过於挂碍,难免会有造作。我听到有些人临终助念,那是不太如法的,在那里虔诚地磕头,跪求阿弥陀佛一定要显现一个瑞相,让亡者走得好,还摆出划船的姿势。这些就太不自然了,造作得太多了。不需要这样。

如果走得稍微好一点,就开始夸耀了,「你看,我们来助念,效果怎麽样?」这就是贪功,把阿弥陀佛的功德贪到自己头上。

如果没达到自己的预期目标,难免会沮丧,甚至下次别人请他助念,他就不敢去了,「万一我去了弄不好,多丢面子啊」,到底是你的面子重大还是亡人的利益重大,还是阿弥陀佛的誓愿救度重大?

甚至因为瑞相不如所期而疑惑佛智,「这好像……」,嘴上不说,心里起疑惑。所以,今天就把这个说破:不可期盼助念瑞相。

当然,这不代表助念一定没有瑞相,也可能会有,也可能没有。其实助念的时候,助念的人坐在那里,老老实实、稳稳定定、安心定意、一声一声地称名,这就是最大的瑞相。

一般人觉得这没什麽了不起,「念一声佛嘛」。要知道,在娑婆世界,我们这样的罪业凡夫,身口意都是罪业,口中居然称念出十方诸佛所称赞的阿弥陀如来的名号,而且是随顺阿弥陀佛的本愿,这可以讲是法界最大的瑞相。凡夫觉得无所谓,但是诸佛看见这个称念佛名的人,都说这是「人中芬陀利华」,有什麽瑞相比「人中芬陀利华」更加祥瑞呢?

所以,口称佛名是一切瑞相的根本——根本的来源,根本的瑞相,瑞相之体。至於其他的,身体柔软啊,面色红润啊,走得好啊,那些只不过是枝末之事。得其本必得其末。现在放弃根本去追求枝末,这就是本末倒置。所以,还是回归到名号本身,回归到称念的本位,回归到阿弥陀佛的誓愿,随顺,任凭,一向念佛,其余一概不谈。

三、不可夹杂观想念佛

这也经常被人问,「师父,我念佛的时候加观想怎麽样啊?观想阿弥陀佛的光明像牛奶一样从我头顶浇灌下来,灌注到我的身心,或者根据十三观来观」。这里上人非常慈悲,直接说不可以这样。念佛就单纯、单调、单一地念佛,就是一句南无阿弥陀佛,「南无阿弥陀佛,南无阿弥陀佛……」。

有人也有疑问,「《观经》讲的十六观,後面三观(第十四、十五、十六观)就不说了,前面十三定观讲的就是观想念佛,怎麽说不可夹杂观想呢?我们不是不可夹杂,我们是没那个本事,观不来,有本事我们肯定夹杂」,很多人会有这样的想法。

另外又有疑问,「善导大师立五种正行,观察正行就是其中一种;天亲菩萨《往生论》里的五念门,观察门也是其中一门。所以,不论是经论还是祖师的着作,都列了观想念佛,怎麽这里不许观想呢?道理在哪里?」

道理就是,这是随我们的根机,正因为我们是不堪之机,是不堪行观想之人,怕我们受伤,所以这里诫止说「不可夹杂观想念佛」。非我们能力所及的,一定要强行去做,就可能会受伤害。就像小孩挑不动重担,只能挑三十斤,如果给他一百斤,他一定要挑,腰不就压坏了吗?

《圣教集》858页,《往生礼赞》引用《文殊般若经》说:

明一行三昧,唯劝独处空闲,舍诸乱意,系心一佛,不观相貌,专称名字;即於念中,得见彼阿弥陀佛及一切佛等。

叫我们不观相貌,不夹杂,专称名字,这叫「一行三昧」。

问曰:何故不令作观,直遣专称名字者,有何意也?

为什麽不让我们作观,而是直接专称名字呢?

答曰:乃由众生障重,境细心粗,识扬神飞,观难成就也。是以大圣悲怜,直劝专称名字,正由称名易故,相续即生。

「众生」就是指我等。我们的业障太深重了,障碍重重。

「境细心粗」,如果一定要观想念佛,西方极乐世界的依正二报庄严是非常微妙、微细的,而我们的心非常陋劣、粗犷,这样观就不能成。

「识扬神飞」,我们的心粗到什麽程度?飘忽不定,动荡不安。想想我们的心,不都是这样吗?在这种情况下一定要观,就会出问题。

「大圣」就是佛。佛慈悲、怜悯我们,说「算了,这对你太难了」,所以直接劝我们「只要专称阿弥陀佛名号就行了」。称名容易,简单,而且随顺阿弥陀佛的本愿,只要相续称名,「南无阿弥陀佛,南无阿弥陀佛……」,就决定往生。

这样称名,虽然没作观想的功夫,但其实观想的功德都在称名当中,这也是《观经》的意趣。

《观经》有两种三昧,先开观佛三昧,然後由观佛三昧导入念佛三昧。十六观是这样的:前面十三观是定观,其中第十二观「普观」作自往生想,就是说,观的目的还是要得往生;但是後面第十三观就说了,前面所观的那些境界太微细,太殊胜,太大,而凡夫的心太小,观不成。

这里大家可能会有疑问,「刚才说『境细心粗』,境是细的,心是大的;这里第十三观又说『无量寿佛身量无边,非是凡夫心力所及』,是境大心小」。这两点并不矛盾,一个是讲它的微细、微妙,一个是讲它的量大,我们凡夫不论在哪方面都跟它不相应。所以,第十三观就说「非是凡夫心力所及」,转过来让他作杂观,杂观是观小的,观丈六金像在池水之上。

所以,《观经》就是这样的,难的不行,就做容易的。先说「你看,叫你观」,这是考考我们,我们说「不行」,「好,那转过来,作小观」;小观也观不成,杂想观我们观得了吗?观不了怎麽办?定观修不成,就修散善,这样才转到九品;九品散善里,先给出大的来考验我们,「大乘善行不行?」不行;「小乘善呢?」小乘善也不行;「世间善呢?」连世间善也做不到,这才讲念佛,所以下品讲念佛。

所以我们就知道,定善也好,散善也好,十三定观也好,三福九品也好,都是拿来检验我们的,是调机的方便。那麽,真实救度之法,普救定散二善、九品凡夫的是什麽呢?念佛,所以下品说出念佛。所以,善导大师才解释说「此经定散文中,唯标专念名号得生」,等到最後翻出底牌才知道,原来说定善、散善,目的是讲念佛往生。

所以,定善文这麽说,散善文也指向这里。定善文中,第九「真身观」观成了,见弥陀光明唯摄念佛众生而不舍。九品散善,三福当中,上上品说了修行六念,这六念就是以念佛为主。

五念门里讲的观察门,昙鸾大师说「起观生信」,其实跟我们所想的观想念佛是不一样的。整部《往生论》里没有一句话教我们怎麽观想,也就是能观的做法,只是说所观的依正二报功德庄严之相。所以,这个观不是教我们修定观,而是「观佛本愿力,遇无空过者,能令速满足,功德大宝海」、「观彼世界相,胜过三界道」。这种「观」就是一种「了知」,我们听到了,相信了,这就是「观」。我们知道阿弥陀佛的依正二报、一切庄严都是阿弥陀佛愿心成就,是本愿所成就,只要我们随顺弥陀本愿,称名必定往生,这就达到了观的目的,叫「起观生信」。

所以,这里的「观」其实跟「闻」的内涵是一样的。通过讲《观经》,或者讲极乐依正二报庄严,让我们听闻而起欣慕好求之心,这就是观察门。

五种正行当中的观察正行,用意也在於此,就是由观察助业进入称名正定业,所以观察称为「助业」。

当然,如果是上等根机,心能入禅定,所谓「定即息虑以凝心」。善导大师本身也证悟了两种三昧,即观佛三昧、念佛三昧。有的人也喜欢用定心观佛。以我等根机,自视下劣,正是阿弥陀佛本愿所怜悯之人,我们直接一向念佛就可以了,守愚念佛,不要再去作怪。

我等下劣障重的根机,如果一定要强行作观,既不了解自己根机的分限,也不了解佛愿是为了我等下机而发,这就是不明教理。再加上一种躁妄心,想要达到什麽样的成就,要作一种艰难的修行,这样很可能起魔事,最後着魔发狂,或者是起一种幻象,不是正境界,没有乘上弥陀的本愿,最终会障碍往生,这就损失太大了。

而且,也是根本不了解《观经》所讲之观,所谓「无量寿观经」,「无量寿观」是什麽观?并不是靠我们自己做到观想,前面已经解释了,就是「起观生信」,观知、了解就可以了。这样的「观」,谁都修得来,通过听闻净土三经,了解净土的依正二报庄严,知道这是弥陀愿心成就,为我等成就,白白地免费送给我们,都在六字名号当中,但只称念,光明摄取,决定往生,而一向任凭,「观」就在当中了。

四、不可期盼见佛见光

关於这一点,我们可能也有怀疑,「我们念佛就是盼望见佛嘛,天下人都有这种想法,怎麽这里说不许见佛呢?何况《观念法门》五缘功德利益当中,第三就是『见佛增上缘』,引用了很多经文、例证说明念佛见佛,这里怎麽说『不可期盼见佛见光』呢?」

这里讲的「六不」都是从我们的根机立场出发的,主要是因为下机不堪,所以就不要过於强求、妄求,可能会出障碍。所以,自身根机陋劣,业障深重,不知道自身根机的分限,这样求就是非分妄求。不是你的身分、根机能承担、达到的,一定要做,这就叫「躁妄心」。比如有的人一心求开悟,他根本不懂什麽叫开悟,教理也不明白,修行的路径也不明白,如果一定要求,最後得到什麽结果呢?一定是错误的「误」。俗话说「没有金刚钻,不揽瓷器活」,道理是一样的。

修净土门,如果是陋劣下机,一定要以躁妄之心妄求圣境,见佛见光,也会起魔事:或者有邪灵外魔冒充佛菩萨形象,满足你的躁妄心,这是你招感来的;或者自己内心现出虚幻景象,错认境界,以为自己有了修行,有了功夫,有了证悟。一般人的心不够沉潜,不够沉稳,另外也不是定机。凡夫有定机和散机,我们是散乱凡夫当中的极散乱者。所以,还是以我们本有的根机,随顺阿弥陀佛本愿,一向称名,千足万足。

在《圣教集》848页,《观念法门》当中有这麽一段:

《佛说观佛三昧海经·密行品》(第十二卷第十),

「密行」就是秘密而行,不张扬,不让别人知道,这一定是沉潜深厚的人才做得到的。一般人根本就做不到,做之前就张扬吆喝「我要做种种盘算,打主意,见佛见光」,得不到效果,就捏造一些事情来说。如果稍微有一点感应,就吆喝得不得了,「我怎麽怎麽样了」,就要表白。这些都不可以,这也是受魔境的一种缘。

经文是这样说的:

佛告阿难:「未来众生,其有得是念佛三昧者、观佛诸相好者、得诸佛现前三昧者,当教是人密身口意,莫起邪命,莫生贡高。」

这些人的根机超过我们,他们得了念佛三昧,得了佛现前三昧,能观佛相好,都已经修成就了。修成就了尚且还有过失,还有可能走错路,还有心思不稳的,这些人的根机比我们强多了,何况修不成就的人?

为什麽要「密身口意」呢?因为一般人如果根机不牢不稳的话,都会有两种情形:邪命、贡高。

「邪命」,就是以邪命自活,以此作为自己生存的一种手段,向别人炫耀,得到一些资养。

「贡高」,就是认为自己了不起,得证圣果了,看不起别人。

「若起邪命及贡高法,当知此人,是增上慢,破灭佛法,多使众生起不善心,乱和合僧,显异惑众,是恶魔伴。如是恶人,虽复念佛,失甘露味。」

虽然念佛,虽然曾一度得三昧,但其实根机不牢,失去念佛的种种殊胜利益,所以说「虽复念佛,失甘露味」。为什麽呢?被邪命、贡高所染。

有人或许会说「我不会的。如果我得念佛三昧了,我就藏着,我不起邪命,不生贡高」,你还不是这种根机的时候就已经强行妄求,没得到的时候就开始吆喝了。比如豆腐还没做好,甚至豆子还没长出来,就说怎麽吃、怎麽做,如果等到热豆腐端上来,那种饥饿的样子还不知道怎麽表现呢。

果然是不贡高、不邪命的人,一定不会妄自强求。在现实生活当中,我们到一些地方去,比如到一些公司去,你看他们就喜欢挂一些大照片,什麽照片呢?就是他们跟一些明星或领导的合影。这是什麽心理?你们想一想,这只是跟一般人合影,如果见到佛了,跟佛合影了,那还不把它挂起来?当然,也没法跟佛合影,所以就在嘴上说,挂在嘴上,「你看我怎麽怎麽样,我跟哪个大人物合影,我跟观世音菩萨、阿弥陀佛合影」。所以,由办公室挂的照片就想到人心就愿意显摆,这不就是贡高、邪命吗?在世间人看来,这很正常,大家都这样,但是站在佛法修行的立场,这是非常忌讳的,这就是邪命、贡高,会有很大的过失。

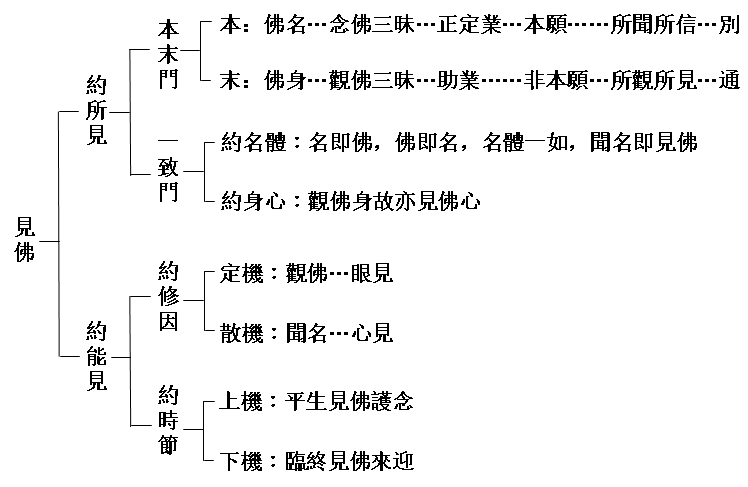

另外,要知道什麽是见佛。见佛的「佛」,分为本和末,「本」就是根本,「末」是枝末。以我们这种散心、障重的下劣根机来讲,我们的根本之佛就是这句「南无阿弥陀佛」名号,名号为本,形相为末。得其根本,自然能收获枝末;如果以枝末为主,就会本末倒置。

一般人看不起这句名号,以为名号没有什麽了不起,因为随口一念就出来了。其实,这就是弥陀本愿的殊胜尊贵之处,也正是净土宗念佛超越常情之处,是特别法门的特别之处,是「别意之弘愿」。什麽「别意」?特别之意,就是名号收摄一切,名号被十方诸佛赞叹,名号是阿弥陀佛本愿成就。

这句南无阿弥陀佛千稳万当。你不会因为见到名号而起贡高心、邪命心,不可能;但是如果你见到佛了,见到形相了,就会起贡高心、邪命心,就不稳当。你也不可能因为专一称名而起魔事;但如果你一定要求见佛见光,那就可能起魔事。你也不可能跟别人显摆说「你看,我会念南无阿弥陀佛」;但如果你能见佛见光,就会显摆了,就会起贡高心。

称名,只会念南无阿弥陀佛,被别人看不起,这正是我们的好处,这会抑制我们的骄狂心、骄慢心。为什麽说名号是我们的根本佛,是我们的本尊?因为名号是弥陀本愿成就的,专门为我等下劣根机的众生而成就的,下机为本。

如果是上机的人,他或许观佛形相,以形相为本。以念佛三昧来讲,就是以名号为本;以观佛三昧来说,就是以形相为本。但是,观佛三昧,观佛属於五正行当中的助业;而名号是正定之业,「顺彼佛愿故」。名号作为佛法的根本,作为佛功德法身的根本,无有不堪,上、中、下三根普被,没有人会说「做不到,称名没法称」,不可能。所以,这才是阿弥陀佛五劫思惟、兆载修行所成就的,所谓「弥陀智愿海,深广无涯底」。

对我们来说,闻名就如同见佛,听到南无阿弥陀佛名号,就与我们的根机、身分相应,与弥陀本愿相顺,千稳万当,百利而无一弊。所以,在净土门当中,所谓「见佛」就是闻名,就是称念这句南无阿弥陀佛,这就是佛。如果建立这样的根本知见,那就千稳万当,百分之百往生。如果不以名号为本,妄求见佛见光,这就是偷心不死,这里面就有缝儿,就有危险,就有障缘。

为什麽不以形相为本呢?因为那不是阿弥陀佛的本愿,容易起魔事,我等下劣根机也不堪。所以,不要说我们不容易见佛见光,即使见到了,见的是真佛,也不如闻名,还是要归入称名。

《观经》第九「真身观」见的是报身佛,佛身高六十万亿那由他恒河沙由旬,无量光明。但是,观想成就之後,就见到佛光遍照,摄取念佛众生而不舍。

跋陀和菩萨定中见佛,问阿弥陀佛(《圣教集》818页):

「持何法得生此国?」

阿弥陀佛报言:「欲来生者,当念我名,莫有休息,即得来生。」

这也是《观念法门》里的。

所以,我们称名念佛的人一定要有这种认识,这叫「名体一如」,就是佛的名号和佛的本体是不二不分的,我们称名就够了。如果一定要强行分别,仍然要归在称名,名号为尊,为贵,为本。为什麽呢?本愿成就故,正定之业故,顺彼佛愿故,无有不堪故,千稳万当故,下机为本故。

名号本来就是为我们成就的,所以不要以为「我称名没见到佛」。称名,名号就是佛,当下就见佛了,这是见佛的慈悲、见佛的本愿、见佛的摄受功德。

另外,能见之「见」也分为眼见和心见。我们一般人讲的「见佛」就是眼睛看见的,佛的形相在眼前。眼见固然是一种见,其实其他的也都叫作「见」。眼之所以能见,根本还是依据心,心见更根本。

我们在日常的语言当中会说:「你看见了吗?」这是用眼,说「见」;「你听见了没有?」听也是「见」;「你有什麽意见?」意也是「见」。以我们下劣根机来讲,还是心见为本。心见是什麽呢?就是闻名生信,听到阿弥陀佛名号就生起信心,这种作用功能跟见佛一样。也可以说见到了佛本身的慈悲,因为「见」就是了知、领纳、感悟,这不都是「见」吗?

所以,眼见为枝末,心见为根本。

心见,没有人见不到,就是闻名生信,这都可以。但眼见是随众生的根机,有的人就可以,现生得念佛三昧,能见佛见光,但绝大多数根机不堪。

另外我们要知道,见佛又分为平生与临终。平生就能见佛,那不容易。但是,因为我们口称佛名,所以临终一定会见到佛,这是佛的本愿成就的,也是我们平生所称的这句名号当中就有这样的功能。所以,临终所见的佛不是从虚空中来的,从哪里来的?就从我们现在念的这句名号当中来,从弥陀的本愿当中显现出来。所以,说佛是从西方来的也可以,但是从本源来说,这是弥陀本愿所成就的。

说「从西方来」,其实是一种说法。阿弥陀佛临终接引我们往生,就我们分别的凡夫众生说「我从西方来,显现这样的形相来接引你」,其实这是阿弥陀佛的大愿业力。阿弥陀佛的大愿业力是无法想像的,他未必要显现为某种形相,没有形相也可以接引我们往生西方极乐世界。有人说「那怎麽可能?」怎麽不可能?

有一个譬喻说「如水吞水,如空含空」,弥陀救度我们就是这样。水吞水还有什麽痕迹吗?空含空,空和空相吻合,贴合,中间还有缝儿吗?阿弥陀佛本愿来接引我们,虽然说「接引」两个字,其实阿弥陀佛的大愿业力尽虚空遍法界,把我们整个包围在里面,光明遍照,摄取不舍,我们还往哪里去啊?所以是没有缝儿的。不是一定要有个佛的形相,或者一定要显现什麽。

就像冰在水里化掉一样,我们就是一块冰,阿弥陀佛的大愿业力就是环绕在我们周围的水,可以说不落一点痕迹,所以不要找痕迹,甚至把痕迹当作佛本身。弥陀的誓愿,它是实体,是弥陀的大愿业力;而相是虚相,是为了引起我们的欣慕、好求,投其所好,为我们这样的众生作这样的开说。

「见佛增上缘」当中所讲的,也分成两种见佛:上机的人,平生可以在三昧定中以眼见佛;下机之人,就在平生称名当中以心见佛,还有临终也可以眼见。

我们看《圣教集》828页:

非直夫人心至见佛,亦与未来凡夫起教;但使有心愿见者,一依夫人,至心忆佛,定见无疑:此即是弥陀佛三念愿力外加,故得令见佛。

这里说「定见无疑」,就是未来凡夫也是定见无疑。有人说:「我怎麽没见到呢?」这必须与前面所讲的一起理解才不会有错。不然的话,难道善导大师说错了吗?就平生来讲,我们念的名号就是阿弥陀佛,临终的时候也能见到佛的形相。所以,不是在平生,就是在临终,不是见形相,就是见名号,这不就是为「未来凡夫起教」吗?未来凡夫都能像韦提希夫人一样见到阿弥陀佛和光台现国吗?我们没有那个因缘。

言三力者,即如《般舟三昧经》说云:

一者以大誓愿力加念,故得见佛;

二者以三昧定力加念,故得见佛;

三者以本功德力加念,故得见佛。

我们称念这句名号,难道不是阿弥陀佛的大誓愿力吗?难道不是阿弥陀佛的三昧定力吗?难道不是阿弥陀佛的本愿功德力吗?所以,念佛称为正定之业。

看《圣教集》829页:

答曰:佛是三达圣人,六通无障,观机备教,不择浅深;但使归诚,何疑不见?

我等根机称为「浅」,能修定观见佛的根机称为「深」。

「观机备教」,佛一切通达,不论是浅机、深机,散机、定机,只要「归诚」,一心归命,为什麽还怀疑,以为不能见佛呢?这里的「见」,一定包括眼见与心见,平生见与临终见,见佛形相与见佛名号,也就是闻名生信。不论哪一种,都属於见佛,这样才能说「定见无疑」,「何疑不见?」

《圣教集》830页说:

一切凡夫,但使倾心,定有见义,应知。

又说:

若得定心三昧及口称三昧者,心眼即开,见彼净土一切庄严,说无穷尽也。

这里说「心眼即开」,有心见,有眼见。

「定心三昧」是定,「口称三昧」就是口称佛名。

《观经》说:

诸佛如来有异方便,令汝得见。

如果你不能见到阿弥陀佛,佛就有特别不同的方便法让你见到阿弥陀佛。什麽叫「异方便」?就是弥陀本愿成就,这句南无阿弥陀佛就是「异方便」。当然,对「异方便」也有不同的解释:总的来讲,十三观都是「异方便」;由十三观导入专称佛名,这就是「异方便」中的「异方便」。

《般舟赞》说「定散俱回入宝国,即是如来异方便」,阿弥陀佛本愿成就的名号,就是阿弥陀如来的胜异方便,是殊胜、特殊的方便善巧,让我们可以见佛,这就是以名号为根本。

闻名生信即是见佛本愿、见佛慈悲、见佛的心,所谓「佛心者,大慈悲是,以无缘慈,摄诸众生」,见佛的形相还不如见佛的心。当然了,佛的身心是一致的,见到佛身就悟到佛心。俗话说「知人知面不知心」,见到外表的形相不如见到内心,心为根本。

还有《圣教集》597页(《观经疏》):

又念彼弥陀本愿言:「弟子某甲等,生盲罪重,障隔处深。愿佛慈悲,摄受护念,指授开悟;所观之境,愿得成就。今顿舍身命,仰属弥陀,见以不见,皆是佛恩力。」

前面说「弥陀本愿」;中间说「所观之境,愿得成就」;後面说「顿舍身命,仰属弥陀,见以不见」,见到佛以及没见到佛,这叫「见以不见」。

「皆是佛恩力」,有人说:「见到佛了是佛的恩力;我向弥陀祈愿,没见到,怎麽也是佛的恩力呢?」见到是指眼睛见到了,就是观想成就了;没见到是因为「顿舍身命,仰属弥陀」,虽然眼睛没见到,但是心里见到了。心归属弥陀了,往生丝毫不差,即使眼睛没见到,也不影响往生,不影响成佛。我们这样下劣的散心凡夫,观想是不能成就的,但是同样往生成佛,这不就是佛的恩力吗?所以叫「念彼弥陀本愿言」。

这是靠阿弥陀佛的本愿成就,所以这叫「佛恩力」。我们不能把阿弥陀佛的深重恩德抛到一边,浪费了。阿弥陀佛特别为我等下劣、散心、障重的凡夫开出这种异方便,我们要感恩戴德,老老实实念佛,不要把念佛丢到一旁,另外打小算盘,妄求见佛、见光、见花等等,这就是不知佛恩。《往生礼赞》就说「无有惭愧忏悔心,不相续念报彼佛恩」。

另外,《圣教集》824页,《观念法门》说:

若有人一切时处,日夜至心,观想弥陀净土、二报庄严,若见、不见;无量寿佛化作无数化佛,观音、大势至亦作无数化身,常来至此行人之所。

「若见、不见」,「若见」就是眼见;「不见」就是没有定心成就,眼睛没见到。这个「不见」,眼虽没见,但心中有见,有归命。这样的话,即使眼睛没见到,但是无数化佛和观音、势至还是在我们周围保护我们。所以,以下机来说,归命为根本,称名为根本,名号为根本,不要在称名之外别求见佛见光。名号就是真佛,是本愿成就之佛,称名是我等根机所堪之行,千稳万当。

当然,前面说不追求瑞相,这里说的见佛见光也算一种瑞相。这是从哪个角度来说的呢?是指平生。前面讲的瑞相是指临终的,这里是讲平生的,平生以观想为因,盼望见佛为果。

五、不可期盼灵异境界

前面四种也算超越常情的灵异境界,那第五点跟前面四点有什麽区别呢?除了前面讲的四点以外,其余的一切境界也都不期盼。前面四种是与净土、念佛相关的境界,有经文的引导和证据,只是我们自量根机陋劣,所以不期盼。既然如此,何况是其他的境界呢?就更不期盼了。

其余境界可以分为两类。一是从佛法内部来谈的,前面四种境界是净土门的,我们不期盼,圣道门的灵异境界也不期盼;如果以佛法为内,以佛法之外为外的话,民间信仰、外道灵异境界也不期盼。这就多了,他们不是求见佛见光、临终瑞相等等,比如「我见到天界,能到阴曹地府,我有种种神通,能预知未来,可以预判大事,还可以灵魂出窍,飞身自在,穿墙无碍,出阳神」,稀奇古怪的境界特别多。总之,这些都是让人感到好奇的,是灵验超异的境界,所以就叫「灵异境界」。

念佛人就是大气,这些东西都舍而不要。说到底,这些都是垃圾,没什麽用。名号摩尼宝珠都得到了,怎麽会在垃圾桶里扒来扒去呢?在垃圾桶里扒来扒去,显然是没得到摩尼宝珠。贪图灵异境界,就如同一个乞丐在垃圾桶里扒一个烂苹果,就像苍蝇在垃圾桶里嗡嗡地飞,这种境界太低了。

凡人都有好奇心,好奇心会自误误他。你好奇,就有人投其所好,当然不可能是正的,都是邪的。因为你是邪心邪念,好奇,要显摆自己,要张扬自己,要格外得到什麽东西,偷心不死。那麽,跟你相应的是什麽频道?都是邪灵邪鬼。之所以被别人骗,就是因为贪,你想贪这些,就会受骗上当,着魔发狂,欲升反堕。本来想提高自己的修行境界,结果反而堕落了,被不正的境界诓骗。

六、通灵属神鬼境界,物以类聚,牵引轮回,不可喜好,不可追求,不可亲近

第六条的文字最多,有六句。前三句有十五个字,说的是因;後三句有十二个字,说的是果。

所谓「通」,就是交通、沟通、接通,互相是通的;「灵」是指灵界的众生,不是我们肉眼能看到的,我们肉眼看到的都是物质界,所以这里的「灵」是指灵界众生。「通灵」就是接通了灵界的众生,接通了一些来自灵界的讯息,由此获得一种灵异的力量,这叫「通灵」。

其实,我们每个人都有「灵」,所谓「人为万物之灵」。以佛法来说,人有佛性,我们的佛性、本心是灵明洞彻的。但是,通灵不是跟自心相关的,不是「何期自性,本自清净;何期自性,本自具足」,然後把佛性的功能展现出来,不是这样的,而是借助於外灵的力量,所以通灵不是从自身显发出来的。

如果通过修行戒定慧,以外道来讲,就能发得五通;以佛法来讲,就能获得六神通:这都属於「证」,是自身的一种灵验力量展现出来。但通灵不是的,自身没有灵异力量,要借助於外灵,接通灵界众生,获取一种灵异的力量。就像一个灯泡,它自己并不发光,但是通电之後,借助於电的力量就发光了。

「通灵属神鬼境界」,通灵到底是哪种境界呢?属於神鬼境界。

「物以类聚」,你经常和神鬼沟通交流,就沾染了神鬼的气氛,就跟神鬼归到一类,叫「物以类聚」。

「牵引轮回」,你就受神鬼的牵引。这些神神鬼鬼都是六道轮回里的罪业凡夫,你经常通灵,和他们搅合在一起,将来必然走到他们的方向。何不念佛呢?念佛就跟佛在一起,就到净土,所谓「诸上善人俱会一处」。所以,我们念佛人要追求往生,不愿意轮回。通灵有轮回的危险,所以不能做。

「故不可喜好,不可追求,不可亲近」,「喜好」是指初机,觉得挺喜欢,「挺好,我也想试一试」,有了喜好,就要追求,所以「不可喜好」是初步制止。有的人已经有了喜好,接下来就想追求,所以第二步再设一道坎儿,说「不可追求」。有的人还没有喜好、追求,所以就从缘上断绝,说「你不要和通灵的人打交道」,如果你说「我觉得好奇,我去看看他们搞什麽」,说不定你就沾染了,所以说「不可亲近」。

二十年前,我曾经在东北遇到一位居士,这是他後来亲自告诉我的,那也是血泪斑斑,他现在已经出家了。他当初就羡慕别人有灵异,会说事看事,会看病,他就喜好上了,就产生一个念头:「什麽时候我有这种功能就好了。」这一喜好,问题就来了。因为他一起心动念,邪神邪鬼都有他心通,马上就给他一种能力,他就能看病了,也能说事了。但是,从此身心不得安宁,因为是附体,所以生不如死,苦不堪言。还好他有佛法的善根,通过念佛,下定决心建立正知正见,邪神邪鬼才渐渐远离。

有人或许会怀疑,「怎麽知道通灵一定是神鬼境界呢?说不定是佛菩萨呢?」这都是冒充的。我年轻的时候遇到一个人,就在我们当地。通灵的人都会冒充佛菩萨,多数都冒充观世音菩萨,因为观世音菩萨名气大。他就说自己是南海观世音,装模作样地说话,给别人看病。不懂的人都向他膜拜,「这是观音菩萨」。我说:「你是南海观世音啊?那你背一下《大悲咒》给我听听。」他不会背。如果真遇到会背的,就说:「你把《心经》讲给我听听。」南海观世音连《大悲咒》都不会背,连《心经》都不懂,怎麽会是南海观世音呢?

还有冒充玉皇大帝、孙悟空的,或者历史上有名的人物,比如李世民,其实都是神鬼,而且不是很高上的神鬼,属於小神小鬼、邪神邪鬼。玉皇大帝能干这种下作的事吗?这是很下贱的事。贪图两根香、一块腊肉,贪图人间的烟火和名闻利养,一看就是穷酸潦倒的小鬼小神,靠欺骗的伎俩骗吃骗喝。正神、天神尚且不屑於做这种下流下作的事,所以更不可能是佛菩萨。佛菩萨已经破除人、我二执,究竟彻悟众生本具的佛性,不可能展现出这样的相状。

我们众生觉得不可思议、大神奇的事,比如星球爆炸、世界挪移,以佛菩萨来看都是稀松平常的事。大势至菩萨行时坐时,十方世界震动,无量分身云集,这都是很平常的事。我们觉得一棵小草、一粒沙子、一片树叶很平常,可是在佛菩萨看来是无穷奥妙之事,所谓「一花一世界,一叶一如来」,里面可以有无量的刹土。所以,以佛菩萨的神通境界来讲,他们证悟了宇宙真理,根本不屑,也不可能作这种表演,这都是我执骄慢特别强的迷惑颠倒众生所为。

有人说:「佛菩萨度化众生不能以这样的形式吗?」不可能。佛度化众生都是以正道化人,点出我们自性本具的功能:或者是让我们开悟的圣道门;或者是净土门,把阿弥陀佛兆载永劫修行成就的六字名号给我们,让我们称念万德洪名,往生净土,这才是诸佛菩萨度化众生的常规。

通灵都是害人的;佛菩萨大慈大悲,救人都来不及,怎麽会害人呢?通灵为什麽是害人的?这就是昧理招害,不明白道理。从圣道门来讲,不明白自性本具之理,对外界好奇,认为灵妙,这不就是昧理吗?从净土门来讲,不知道弥陀救度之理,这样就有无穷的过患。所以,凡是通灵的,这些神鬼的境界都不太高,可以讲是邪灵为多,邪神邪鬼蛊惑人心,贪图供养,贪着名利。而且,一旦缠上了就难以摆脱,所谓「请神容易送神难」,讲的就是这种事。所以,上人很慈悲地讲「不可喜好,不可追求,不可亲近」。

这「六不」就是让我们老老实实,死尽偷心,一向念佛,不要寻奇觅怪,不要另盼稀奇,要甘於「四平」。

七、四平:平凡、平常、平淡、平实

第七条是「四平」,就是甘於平凡,甘於平常,甘於平淡,甘於平实。「甘」就是心甘情愿,以此为喜悦。

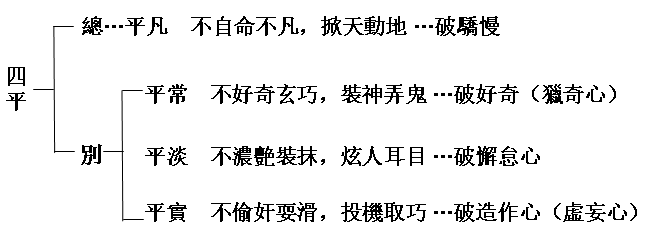

这「四平」当中,四个都是「平」,从字义来讲也都相近,只是从不同的角度来说明。其中,「平凡」是「总」;「平凡」的表现就是後面三个,叫「别」,就是「平常、平淡、平实」。

这「四平」总结得特别好,对我们真的是护身铠甲。前面「六不」是把一些可能引起障碍的缘切断,这「四平」是让我们从正面了解该怎麽做。

「平凡」,我们是平常人、凡人,这就是具有机深信,这是对治一般人的自命不凡。一般人就愿意追求惊天动地、自命不凡、高人一等,让他做平凡人,他不愿意,人都想出人头地。所以,「平凡」两个字就消除了我们的野心。

「平常」,念佛就平平常常的。就像我们居家过日子,柴米油盐酱醋茶,都是平平常常的。不可好奇玄巧,装神弄鬼。不甘於平常的人,总喜欢搞些奇奇妙妙的,觉得跟别人不一样,如果跟别人一样,就觉得羞耻。念佛,大家怎麽念我也怎麽念,像老太太一样念佛就行了,人人都是这样念佛的,从早到晚就这一句南无阿弥陀佛,平平常常,没什麽奇妙、玄妙的。如果听到有人自夸,说「我念佛这样那样」,就知道这个人不甘於平常,很危险。

「平淡」,一般人不喜欢淡,吃饭都要找点口味。但是,淡才能常。喝水,不能天天喝可乐、雪碧,总之水是淡淡的;吃饭,米饭也是淡淡的。所以,平淡就是不浓妆艳抹,不炫人耳目。

「平实」,就是实实在在的。「实」是真实、老实、实在,一句一句地念,不偷奸耍滑,不投机取巧。阿弥陀佛的名号是真实功德,念一句得一句,虽然说是「一句」,其实是无上功德大宝。所以,念佛并没有什麽诀窍,念佛就是作笨功夫,念佛就要老实,就是一句一句地「南无阿弥陀佛,南无阿弥陀佛……」。定心这样念,散心也这样念;欢喜这样念,悲伤也这样念;人前这样念,人後也这样念。

「平凡」是破除我们的骄慢心,「平常」是破除我们的好奇心,「平淡」是破除我们的懈怠心。一般人不甘於平淡,太平淡了觉得没味道,就懈怠了,「就念这句佛啊?从早到晚就念这句?我都念好长时间了,还念这一句,我没毕业吗?我学点新鲜玩意儿」,这就是不甘平淡,总要追求一些神妙的东西。念一句佛,他觉得淡而无味,觉得没有力量,就懈怠了。所以,我们甘於平淡就破除懈怠心。

「平实」是破造作心或虚妄心,破除虚妄造作。自己要搞花样,另外弄点动静,不是那样的。就是这句南无阿弥陀佛,老老实实地念。讲到修行,凡人有什麽修行呢?能够做到这「四平」,就是大修行人。

我们看一个人,不是看他多会入定、多有神通、多了不起、多有智慧、多有辩才,那些都谈不上修行,就看他是不是老老实实念佛。如果能甘於这样,可以讲这个人没有修行也有点修行。

修行是「为学日增,为道日减」。本来我们的佛性一切具足,只是我们身上虚假的东西太多了,把虚假的东西拿掉,真实就显露出来了。可是我们总给自己贴金,总把虚假的东西往自己身上堆砌。之所以这样,就是因为内心空虚,需要靠外表来装饰,给自己壮胆;如果内心实在,就不需要在外表壮胆了。

念佛人为什麽能老老实实做到这「四平」?因为内在有这句名号摩尼宝珠,有信心,所以自自然然可以平凡做人,不需要装神弄鬼,显示自己是贤圣,或者自己超过别人、不一般,让别人夸奖,竖大拇指,点赞,这些通通不需要,就是很平淡无奇的。

可以讲,这就是做平凡人,行平常事,持平淡心,得平实果。我们就是一个平凡的人,做的事也是平平常常的,心也是很平淡的,这样得到的结果就是实实在在的。

果然能够平凡,就有机深信,就很谦卑;当然也有法深信,如果没有法深信,我们也做不到机深信。如果没有弥陀救度,就想作怪,就不甘於平凡,也不敢平凡,也不愿意平凡,也不晓得怎麽平凡。阿弥陀佛给我们智慧,给了什麽智慧?让我们甘於平凡,愿意平凡,也晓得怎样才是平凡,也敢平凡,勇气有了,智慧也有了。

平常就能稳当,平平常常才能千稳万当,寻奇觅怪就容易受骗上当。

果然平淡,就能持久,淡才能久,肥甘厚腻不能久。生活当中的常识也告诉我们是这样的,不论是饮食的味道还是人情交往的感情,都是平平淡淡见真常。

平实就能得实实在在的利益,不会受欺骗,不会唐丧无功。

所以,这「四平」可以说是四宝。一般人不甘平凡,要打破常规;也不愿意平常;平淡,嫌淡而无味,不愿意淡;平实,实实在在念佛也做不到,要投机取巧。

所以,「四平」是从正面来说的,也有对治的功能;「六不」是对治而说的,但是也有正面的功能,因为翻过来就是正面的。

印光大师论魔事(摘自《印光大师文钞》)

下面我们学习《印光大师论魔事》。

勿存见佛见境界之心。

「勿存」就是不可以存这样的心,也就是不可期盼见佛见光。

「见境界」,不仅是见光见花,也包括一切灵异境界。所以,对这句「勿存见佛见境界之心」,上人就把它展开为「六不」。

倘正念佛时,或有忽现佛像及菩萨诸天等像,但心存正念,勿生取着。

我们自己没有求见境界,但是正念佛的时候,突然出现这个境界了。有人有这种情形,忽然看见佛菩萨的形象显现了,怎麽办呢?心存正念,还是一句一句老老实实念下去,平平常常,不觉得稀奇古怪,心仍然很平常,这就是功力。不会见到之後马上狂喜起来,不会那样,心里仍然平淡如常,仍然看作是平常境界,仍然实实在在念佛。不论见到什麽,还是做到「四平」,这就是看家本领。

如果生了取着,那就不平了,「哎呦,太好了,我欢喜」,就粘着在这里,觉得神异,这样就离开了这句名号本身,离开了弥陀本愿。还有什麽神异能超过弥陀本愿?这才是不可思议之至。十方如来都称赞弥陀的名号,以此为宝贵。得到摩尼宝珠了不可能羡慕一个易拉罐,那些境界就是被扔到旁边的易拉罐。

修净业人,不以种种境界为事,故亦无甚境界发生。

「修净业人」,就是求生净土的念佛之人。他的目标是什麽?是以往生净土成佛为目标,不是以见种种境界为目标。所以,这个大根大本、大原则不能放弃,不能搞错了。不以种种境界为事,心中不这麽求,跟这种境界当然就不发生交接。所以,真正稳当、知见正确、行持踏实的净业行人,不会有什麽境界发生。

为什麽有的人总是见到境界?

若心中专欲见境界,则境界便多。倘不善用心,或致受损。

这就是心不老实,也偏离了初心。念佛了还专门想见境界,一个是想满足自己的好奇心,再就是要炫耀,另外是心中不老实,也不踏实,「光念佛能行吗?是不是见了境界往生更有把握?」总之,前面分析过了,这里有很多微细的不老实的念头。一切都是自心招感,如果心里不把它当回事,这些境界也不会来;如果心里专门以此为主要目标,专门想见境界,境界就会像云一样,那就多了。

境界多了,又不能正确判断。「不善用心」,就是不知道怎样保护自己,不知道用「四平」来保护自己,然後取着它,这叫「不善用心」。善於用心,就是很平常地看待,平淡地处置,平实地念佛,还是一句接一句,这叫「善於用心」。不善用心会怎麽样?会招致损害。

常有境界,当是未曾真实摄心,但只做场面行持之所致。

「常有境界」,有人念佛经常看见境界,「我经常听到阿弥陀佛跟我讲话,经常有观音菩萨来教导我」,经常这样,一定有问题。什麽问题呢?「当是未曾真实摄心」,这是从行持来讲的。如果真实摄心,就是念一句听一句,心里稳稳定定的,不动摇,不动荡,不动乱。从根本来讲,就是没有真实归命,不了解弥陀本愿救度,不了解自己是一个业障深重的凡夫。

「但只做场面行持之所致」,就是浮在表面。或者想被别人夸赞,这就是「场面」,不是真为生死发菩提心持佛名号,不是在根本紧要关头切切实实念佛。「别人说念佛,我也念;别人有境界,我也要有」,简单讲,就是凑热闹,讲排场,求好看,满足一种虚荣心。

修行切不可以躁妄心,求得圣境界现,及得种种神通。

念佛也是一种修行。对世间人来讲,我们求往生极乐,这是大修行,叫「如实修行」。这种修行是靠他力的,如同乘船,坐在船上,自己没有步行,船行即是己行,所以说「言『阿弥陀佛』者,即是其行」。念佛的修行是大修行,所谓「不行而行,名如实修行」。自己没有什麽修行,就念这句名号还讲什麽修行呢?没有修行就是大修行,为什麽?仰靠阿弥陀佛。善导大师说「言『南无』者,即是归命,亦是发愿回向之义」;没有修行的人归命阿弥陀佛了,「言『阿弥陀佛』者,即是其行」,这就是大修行。

「修行切不可以躁妄心」,「躁」是急躁,「妄」是妄想,非分所求叫「躁妄」,急切所求叫「躁妄」。为什麽会有躁妄心呢?没有得到才会有躁妄心。如果我们真实归命阿弥陀佛,「言『阿弥陀佛』者,即是其行」,内心全部充满了,「速满足功德大宝海」,自然安心定意生极乐,当然就不会有躁妄心了。

有躁妄心,一个是没得到,再就是沉不住气,想通过一些投机取巧的办法突然拿到。就像发财一样,不是通过勤劳致富,不是慢慢积累,修福报,积功德,就想一晚上发财,这样的话,没发财还好,真发财就离坐牢不远了。

以圣道修行来说,如果稳重踏实行去,等自己烦惑断尽,自然能感得圣境现前,有躁妄心也是不可以的。就像体育比赛,踢足球想拿冠军,就要靠平常的训练,平时不踏踏实实训练,上场就想得冠军,有躁妄心,那就要跟对方球员打架,那不可能。「不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香」,所以不能有躁妄心,要踏踏实实用功。

以净土门来说,就是要具足机法深信,才不会妄求,也才会心满意足称念名号。

这句也是说,我们念佛之人不要求见佛见光,得种种神通感应、灵异之事,这些通通要抹杀。凡是抱有这样的心,都是小心小量,小伎俩、小算盘、小九九。念佛之人发了大菩提心,是求往生极乐成佛的,这些通通不在话下,这叫作大气、大心大量。这样就不会被别人随便收买了。别人贿赂你,「我给你点小神通、小境界」,一般人马上就被他收买了。

念佛人为什麽大气?除了六字名号能把我们买去,别的东西来买我们,我们还不愿意呢,还买不到呢。所以,我们是归命,「言『南无』者,即是归命」,六字名号一命换一命,要买我们得用六字名号。

不要说小鬼小神的邪灵邪通,就算是百千三昧,我们也不看重,因为阿弥陀佛出高价了。就像在拍卖市场上,有人都喊到五亿了,突然有人喊五百块,你就卖掉了,这不是傻吗?我们在十方诸佛面前拍卖,阿弥陀佛举牌了,举了六字名号,这是五劫思惟、兆载永劫修行、无量光寿、无量神通功德的名号,来买我们小凡夫这条贱命,阿弥陀佛举牌了,「砰」的一声,拍卖槌就敲下去了。

我们的命是很贵的,在美国叫「黑命贵」,我们叫「凡命贵」,不随便给别人,别人说「我出五百块」,我们不卖。什麽见圣境界,见种种神通,这些我们通通不羡慕,不会随便把自己卖掉。

平常专欲得见圣境,不知圣境之得,须到业尽情空地位。否则勿道所得者皆属魔境,即是圣境亦无所益,或有大损。

圣境界不容易得到,什麽时候才能得到?业尽情空。业障铲除乾净了,情执与邪见荡空了,没有了,这时候自然得证圣果,圣境现前。

这谈何容易?我们一身业障,妄攀圣境,要出故障的,所以决定见不到,见到的都是魔境界。就算在某种因缘下见到圣境,也得不到利益,反而有大损失。因为你不认识,心态不正,心一邪,一切境都邪了。就像人的眼睛有问题,看什麽都有花点,因为眼睛花了,不是外面的世界花了,所以看什麽不都是花的吗?

近人多一用功便有境界,此实多半是魔境。即令是圣境,若心地不明,理路不清,一生取着,便致误事。

不是得少为足,便是着魔发狂。故经云:「不作圣心(谓己已证),名善境界;若作圣解,即受群邪,着魔发狂。」

「近人」是指近代的人。古人没有这种事吗?也有,但是相对少一些。因为古人心地比较朴实,那时候的环境因缘比较清净,与「道」比较近。近代的人更虚华,现代的人更是这样了。所以,上人提出这「六不」,对我们真的是顶门针。

近人多是这种情形,稍微一用功就有境界,好像自己是大根机的人了,得证了,见到什麽了,其实这些境界大多是魔境,不是圣境。

就算在某种因缘下见到的是圣境,也要怎样呢?心地要明,理路要清。所谓圣境,就是在修行的路上有重重显现,这时心要清楚,心地要明白,知道到哪个程度了。就像修禅,知道自己禅定到了哪个层次。《楞严经》里讲,有五十种阴魔,修到哪个程度会显现什麽境界,所以心地要明。

心地要明,这是自己的证悟;理路要清,是对佛法的路数非常清晰,是佛经当中给我们的指导:这两点都是必须的。

一般人的心地是一片黑,对理路又不清楚,就很容易取着,所谓认贼作父、认假为真、认虚为实、认魔为佛。

「不是得少为足,便是着魔发狂」,哪有几个人见到境界不取着?一生取着就误事了。小误是得少为足,不能往前进步,这还是小失误;大误就是着魔发狂。

「故经云:『不作圣心(谓己已证)』,「经」是指《楞严经》。就是心里不认为自己得证圣果了,不会说「我成圣人了,你看我的修行功夫多深,多了不起!我都已经得神通了,我见到什麽了。你出家这麽多年了,你不行」。即使见了种种境界,心里也淡然处之,知道「我还是个凡夫,这并没什麽了不起,仍然是空花幻影一般」。如果这样的话,这些境界就是垫脚石,能让你更进一步,有善的助缘。所以这里说「不作圣心,名善境界」,这样才能说它是好的,能帮助你修道成功,往上进步。

「若作圣解,即受群邪」,如果认为自己得证圣果了,有神通道力了,恰恰相反,这时候就被无穷无尽的邪知邪见所中,中箭落马,乃至着魔发狂。

下面举了几个例子:

明虞淳熙在天目山高峰死关静修。

明朝有一个人叫虞淳熙,他在天目山高峰闭死关,就是静修,死也不出来,到死为期,在那里清净修行。

久之,遂有先知,能预道天之阴晴、人之祸福。

闭关久了,心静久了,而且他也有这样的根机,所以他就有一种先知先觉的能力,能预知阴天下雨或天气晴朗。那时候没有天气预报,几天以後的天气情况他都知道了,人的祸福他也清楚。

彼归依莲池大师,大师闻之,寄书力斥,谓彼入於魔羂(意为绳套),後遂不知矣。

这是他的福报,遇到了善知识。他的归依师是莲池大师,莲池大师听到这个消息,马上写了一封信寄给他,全力地破斥、呵斥他,说「你要入魔了」。被大师一呵斥,他才惊醒过来,病就好了,从此以後就见不到这些境界了。

古人有这种根器。我们现在的人,自己见了境界以後,也没有人指出来。如果徒弟见了境界,师父就说「哎呀,了不起,我印证你开悟了」,师徒两个都是糊涂蛋。就算有师父来破斥他,徒弟也未必能受教,「师父自己没见到,我见的都是亲眼所见,你还说我呢」。所以,既要求师父能够识破,也要求弟子能够受教。知见一端正,被破斥之後,魔境界就消失了,因为魔怕正。所以,莲池大师的信一到,魔境就退了。

须知学道人,要识其大者,否则得小益必受大损。勿道此种境界,即真得五通,尚须置之度外,方可得漏尽通。若一贪着,即难上进,或至退堕,不可不知。

确实如此,学道之人「要识其大」,哪个利益大,以此为根本。如果不知道什麽为大、什麽为小,不知道轻重缓急,可能得了小利益,但一定受大损失。我们念佛人以什麽为大?往生净土为大,一向专念为大,称佛名号为大。这样的大事、这样的摩尼宝珠丢掉了,忘记了,被小事牵动了心,不是得小失大吗?

对我们来讲,不要说五种神通、六种神通,一个是我们做不到,根机不堪,再就是六字名号里都有了,所以那些神通我们也看不中。听到别人入定、开悟了,就当故事听一听,道个喜,「好好好」,就行了。

闻城中有韩某者,神通广大,能知人宿因,又能令病人立即痊癒。倘一去亲近,必随彼魔力所诱,以致失正知见,增邪知见,反以一生能了之资用,轮转於长劫,无有出期也。

以此魔子,初则妄充悟道,人未归附。近则妄充得道,故得远近争赴。且自谓:「我所说法,令人易於得道。」故一境若狂,咸相崇奉。妄充得道,须有事实,人方肯信,故肆无忌惮,随口乱说。常为人言:「我能入定,超度亡魂,令其生天,或生净土。能知一切亡人,或生天上,或生人间及三恶道……」由是之故,不但愚夫愚妇靡然从风,即不明佛理之士大夫,亦以为实属得道,而归依信奉者日见其多。纵有智者斥其狂妄,由彼邪说入人深故,了不见信。

这种情形今天也不少。这里举了一个姓韩的人,他说自己神通广大,一般人就被吸引了,因为他能知道你的过去、未来,他看病能让你马上就好。刚开始他还谦虚一点,说「我悟道了」,这样来的人还不多;後来乾脆就说大一点,「我得道了」。得道要有证据,他就胡乱说,来了一个人,他就说「你前世是谁家的媳妇……」,前世谁能考证啊?所以他就乱说。「某某人,我已经把他超度生天了;某某人,你家的什麽人还在地狱里呢」,就说些空口无凭的话,但是他胆子大,嘴巴大,他敢说,别人也不知道。所以,愚夫愚妇之类的就被他骗得团团转,跟在他後面,蜂从相随。

按说读书明理的人能够辨别吧,但是在佛法方面,还真不是你读书读得多,你是教授、博士就能明辨的,主要还是靠过去的善根。

像中国的某某功,骗了多少人?他不就是嘴巴大、敢乱说吗?他说「我超过释迦牟尼佛几万倍,我都成佛了,自己都有世界了」,所以练那个功的人可不少,连一些大学教授、高级干部、政府官员都去学。懂得的人说他是虚假的,但是他的势力很大,邪说深入人心了,怎麽破都难以破掉。

南昌一举人之门人,在省城扶乩看病,很灵。巡抚之母有病,医药不效,因请令看。开一方,药服後,人即死矣。急令医看方,则内有反药,因拿其人来问。其人言:「此吾师某教我者。」巡抚因令其师抵偿,谓汝诬世害人,遂杀其师。

这应该是清朝的事,也是通灵。「扶乩」就是通灵,看病很灵。但最後还是出问题了,不光他自己出问题,还连累他的师父也一起被杀了。

所以,大家要谨慎,念佛只贵老老实实念,要「六不四平」。

总 结

再来总结一下:

- 不可自期临终瑞相;

- 不可期盼助念瑞相;

- 不可夹杂观想念佛;

- 不可期盼见佛见光;

- 不可期盼灵异境界;

- 通灵属神鬼境界,物以类聚,牵引轮回,故不可喜好,不可追求,不可亲近。

- 四平:平凡、平常、平淡、平实。

以後,我们所有念佛人都以此为标准,要「六不」,要「四平」。我们念佛,如果能够甘於这「四平」,就会渐入佳境,保证有好结果。

好,南无阿弥陀佛。谢谢大家。